【熊貓茶記】

我的人生真好飲~ 嗚~

#熊貓茶記

在本澳古典音樂界,廖氏兄弟的大名可謂無人不曉,廖國敏近年以指揮家、鋼琴家身份到世界各地巡演,邀約演出不斷,而廖國瑋則在國際鋼琴大賽屢獲殊榮;兩兄弟素有“鋼琴雙雄”的美譽,被視為澳門人的驕傲。而為廖氏兄弟打下穩固音樂根基的,正是擁有廿多年音樂教育經驗的鋼琴名師張曉荔。

張曉荔的高足當然不止揚威海外的廖氏兄弟,還有同樣在本澳享譽盛名的龍氏姐弟(龍綺欣、龍志恆)、張海量等傑出鋼琴新星。張曉荔在2000年與妹妹張曉桃創辦韻弦音樂中心,培養多元化音樂人才外,目前她還是澳門音樂教師協會理事長、澳門青年交響樂團協會理事、嘉諾撒聖心女子英文中學的音樂科主任,在不同領域致力推動本地音樂教育工作。此外,其不少學生滿師後亦從事音樂教育或與音樂相關的演藝工作,貢獻社會。

張曉荔不遺餘力推動音樂教育工作

張曉荔不遺餘力推動音樂教育工作張曉荔與妹妹自小熱愛音樂,二人都鍾情彈鋼琴,但張曉荔卻一直沒想過以靠教琴維生。直至大學時,她替好友當代課教師,才開始有從事音樂教育工作的念頭。於是,她完成東亞大學兩年制副學士課程後,便馬上轉到華南師範大學攻讀音樂教育系本科。

張曉荔說:“做代課教師的經歷影響了我的人生,我由最初不特別感興趣地教學生彈琴,慢慢發現教育的意義,開始體會到甚麼叫‘溫故知新’,原來在教授學生時,當教師的我要把所學到的知識認真複習一遍,這也令我對教育工作產生了熱情。”

桃李滿門,不少高足取得傑出的音樂成績。

桃李滿門,不少高足取得傑出的音樂成績。要持之以恆做好一件事,光靠熱情當然不夠,還要有一顆不斷向上學習、堅定的心。張曉荔大學畢業後,在某間學校當代課音樂教師,這次教授的對象是“一班學生”,對她這個職場新人來說壓力不少,不過很快就適應過來。張曉荔憶述,“當時學校對音樂課程的要求並不高,一班同學每堂的任務就是一齊唱吓歌仔,真正學到關於音樂的基礎知識不多,但眾所周知,音樂是極具感染力的國際語言,我不想看到學生們成為音樂的‘井底之蛙’,於是想在教育方面投入更多時間和心力,教好更多學生。”

除了繼續在學校當音樂教師外,張曉荔當時還在樂林琴行教琴,並在那裡遇上廖氏兄弟等少年音樂天才。她說:“我並非從小立志想當音樂教師,真正令我下定決心當教師,是因為在教授廖氏兄弟期間,我覺得他們很有音樂天份,而要教好他們,我亦必須不斷進步。與其說我可能影響了他們成為指揮家、鋼琴家,倒不如說是他們啟發了我,令我視音樂教師為終身職業。

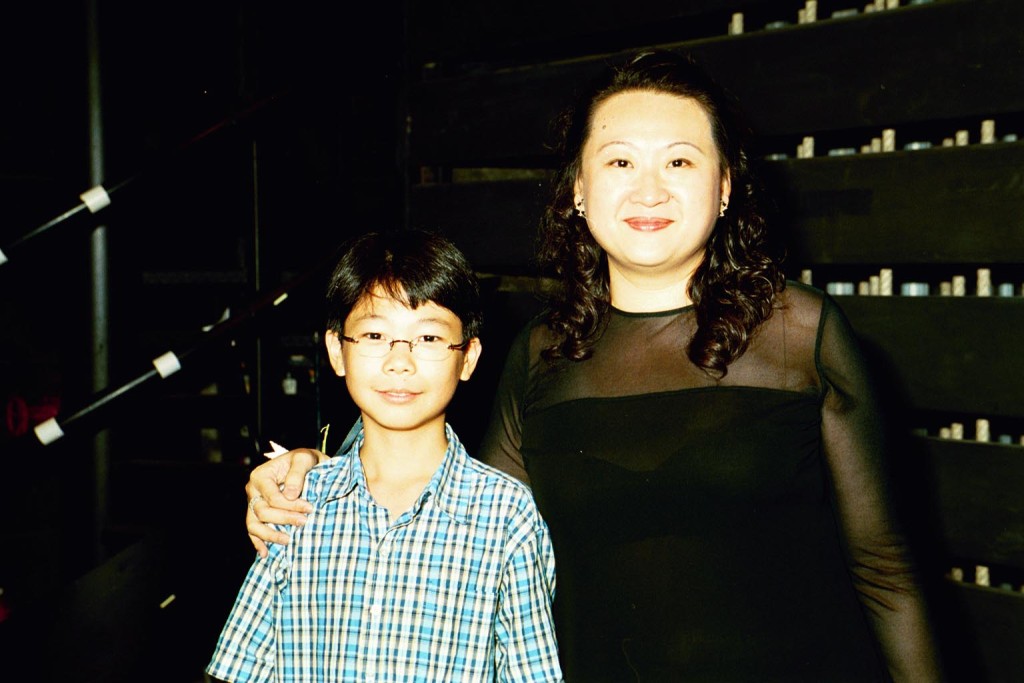

廖氏兄弟從小師隨張曉荔,三人很珍惜這段師徒情。

廖氏兄弟從小師隨張曉荔,三人很珍惜這段師徒情。廖氏兄弟早期學習音樂的軌跡頗相似,二人從小師隨張曉荔,並在多個本地鋼琴大賽接連獲獎,並考獲獎學金,入讀香港演藝學院。談到當初遇上這對兄弟,張曉荔說:“最初和哥哥接觸時,他還是小學生,剛考獲鋼琴五級,但我已覺得他是個很有志向的小朋友。他跟我學習一段日子後,已在本地音樂界嶄露頭角,經常獲獎及受邀演出。之後弟弟受哥哥影響,也過來跟我學琴。弟弟當時是初學者,但由於平日在家經常聽着哥哥彈琴,耳濡目染,他的音樂天賦也很高。”

張曉荔憶述,廖國瑋當時是鋼琴初學者,但音樂天賦極高。

張曉荔憶述,廖國瑋當時是鋼琴初學者,但音樂天賦極高。兩兄弟志趣相投,個性卻有不同,張曉荔認為,“弟弟很有自己的一套想法,和哥哥不同的是,他更執着於鋼琴演奏的完美性,曾試過在中學期間轉學,想將更多時間用來鑽妍音樂。而哥哥的興趣較廣泛,除了苦練鋼琴外,還會同時學習幾種不同的樂器。當時就有其他教師擔心他會心散,問我為甚麼不讓他專注學琴?我的想法是,只要他應付得來,就去學習吧。那時候,我還未知道他想成為指揮家。現在回想起來,我當初的決定可能是對的,他當時就是要多吸收不同知識,才能取得今日的成就。”

廖國敏曾在訪問中提到,剛到香港讀書時,發現自己學習起步晚,基礎不夠其他同學好。為了趕上他們的進度,只好將勤補拙,努力練琴。原來,張曉荔早已囑咐過兩兄弟,切忌做音樂的“井底之蛙”,“無論你們在澳門彈得怎樣出色,外面的世界很大,出到去要重新見識和學習。除了以這番話告誡學生外,我也用來提醒自己,要持續進修,不斷自我增值,才不枉為人師。”

對於兩兄弟年紀輕輕已在音樂路上取得一定成績,張曉荔認為這是二人長年累月努力的成果。她坦言欣賞廖國敏有一顆“回饋澳門”的心,“雖然近年他在外地定居,但幾乎每年都會抽空回澳參與演出,與不同的演奏新生代合作和交流,從中把自己的經驗分享給他們,冀培育出更多後起之秀。”

張曉荔欣賞廖國敏有一顆“回饋澳門”的心。

張曉荔欣賞廖國敏有一顆“回饋澳門”的心。眼看着一個個愛徒闖出名堂,為師者的心態當然滿意,不過就算自己不邀功,也難免遇上望子成龍又急功近利的家長,希望張老師能親自栽培他們的子女,像廖氏兄弟、龍氏姐弟那樣學生時期已獲獎無數。張曉荔卻說:“如果執着於是否得獎,忽視了讓小孩接受全面的音樂教育,我覺得有責任提醒家長,參加音樂比賽,努力練習的過程更重要,獎項反而是其次。如果想(小孩)拿獎,不一定要跟我學習,因為我唔包‘生仔’(幫小孩得獎)。”

回顧自己廿多年的教學生涯,張曉荔坦言教育出不少令自己滿意的學生,“好多人以為我的學生不是當指揮,就是演奏家,其實不是的。像鄭君熾、‘金鷹’陳志宏等都是我的學生,他們在劇場和流行音樂界都有相當大的貢獻。即使沒有以音樂為工作,有些學生只是閒餘觀看或參與音樂演出,我也對他們感到非常滿意。”

第三十二屆校際歌唱比賽,張曉荔擔任嘉諾撒聖心女子英文中學歌詠團的指導老師。

第三十二屆校際歌唱比賽,張曉荔擔任嘉諾撒聖心女子英文中學歌詠團的指導老師。相關文章:【正向專題 】是指揮家,也是良師──專訪廖國敏

http://mpea-plus.org/theme-project-20170503/

人才發展委員會

人才發展委員會.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,微信號:mpeaplus, FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。