戀愛巷位於大三巴的身旁,面對著牌坊正面左邊的一條小巷

而這個街名的由來似乎還未有著確實的記載。在網絡上找到

如今這條小石路傍晚黃燈映照,氣氛甚是浪漫,戀愛巷這名

.

資料來源:澳門街道網

https://

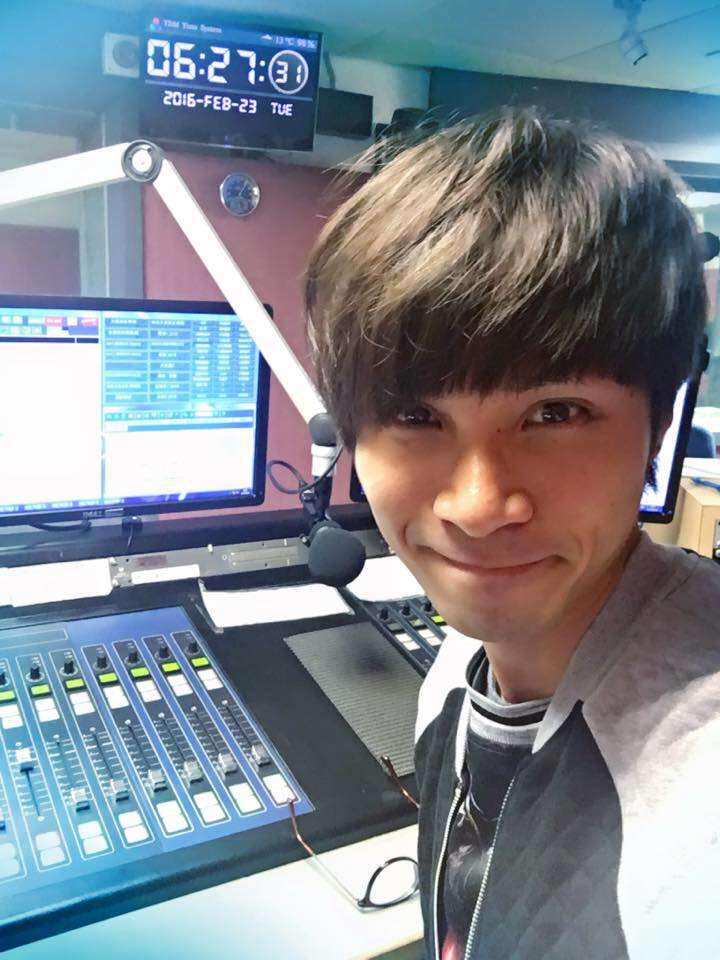

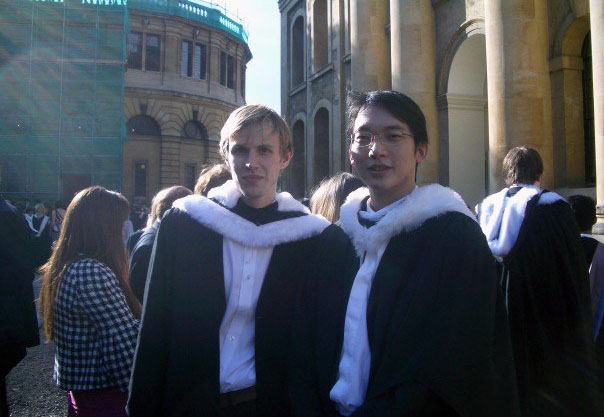

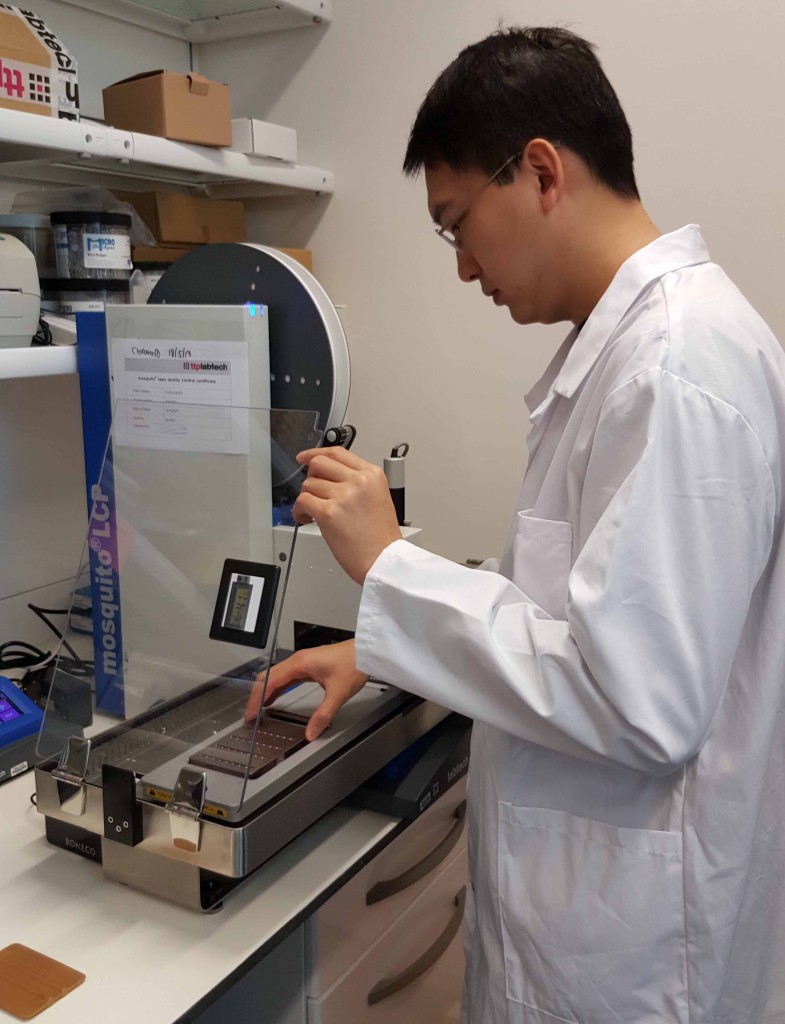

80後學者周昶行(William)是土生土長澳門人,畢業於英國牛津大學,2007至2016年期間,先後在The Institute of Cancer Research和The Francis Crick Institute進行生物學研究,期間以第一作者身份在《Nature》等雜誌發表以細胞週期領域為主題的論文,獲國際科研界肯定。William博士後集中研究理解真核細胞分裂機制,成果有助了解各種癌症和遺傳疾病形成。他最近與澳門大專院校接觸,考慮回澳開設獨立實驗室,從事相關研究工作。

看William的個人履歷,本以為他是個長年埋首在實驗室裡工作,不通世故的年輕學者。直至訪談過後,才驚覺他除了知識淵博,喜歡妙論中西文化異同,也會痛批西方社會的一些陋習歪風,這種知識份子仗義執言的精神,教人驚嘆又佩服。他在求學路上遇過不少波折,但總能順利克服,以及認清方向做出對自己有利的升學選擇,勤奮向學又不易自滿的處世態度,很值得時下年輕人學習。

出國留學要過語言關

William赴英留學前,就讀於陳瑞祺永援中學。他中三選修理科班,由於一直接受英文教育,所以有了到外國升學的想法。當年想出國留學,像美國、澳洲等的大學都是海外升學中心推介的留學勝地,但William卻對英國學府情有獨鍾。讀中五期間,他自行在網上尋找赴英升學的資訊,並成功考入有三百多年歷史的男子寄宿學校湯布里奇中學。

William表示:“當時也想過去德國升學,因為據我所知,只要語言和成績過關,便可免學費入讀,吸引力挺大。但考慮到中學時的學習內容與英國當地的課程較易衍接,更能發揮到自身的優勢,最後還是選擇了去英國。”

初到英國求學,人生路不熟,也沒有同行的知己。William憶述,當時全年級裡只有自己和四個華人,當時華人在校內可說是“弱勢社群”。最要命的是,當時William的英語口語不好,除了聽課較吃力外,和同學構通也有困難。據William觀察所見,英國人是很着重溝通的民族,你越是不主動和他們聊天,便越容易被忽略和邊緣化。相反,你先釋出誠意並主動溝通,他們會很樂意和你打成一片。

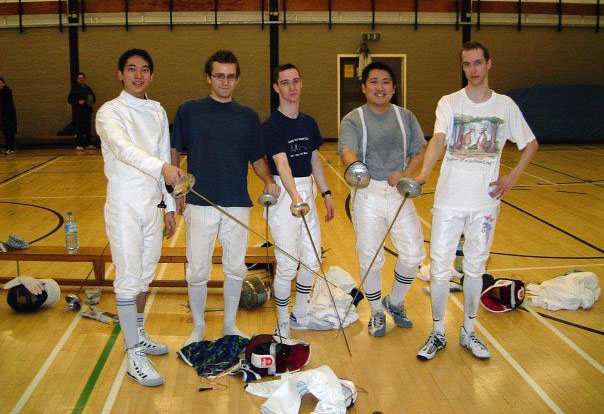

William感觸地說:“中西社會文化有很大差異。在西方,你能力越高,對方便越想跟你做朋友;但在華人社會,謙卑才會得到尊重。我當時在英國讀書,還未明白這些道理,由於語言不通,捱過不少苦頭。後來發現溝通的方式不限於語言上,我開始多參加一些課外的群體活動,例如劍擊、籃球、標準舞等,並為學校取得獎項,讓外國同學看到我在運動方面的天賦,他們便對當初沉默寡言的我改觀,共同築起溝通的橋樑。”

受學習氛圍熏陶,增強考取名校信心

牛津大學(University of Oxford)長年高踞全球大學排名的前列位置,是世界各地學生有志報讀的理想學府。考入牛津的學生都被視為特別出眾,前途一片光明。但當William收到牛津的正式錄取通知書時,卻沒有表現出像同樣得知消息的家人般興奮,只覺得結果符合預期。

這又要從William入讀湯布里奇中學的時期講起,當時有位香港同學曾這樣對他說:“你讀的這間寄宿學校是名校,你不知道嗎?”William當時在網上只留意到學校在英國排名頗高,加上是寄宿男校,生活上照顧周全,讀書可以專心啲,並不知道這所學校有着“四分一畢業生能考入牛津或劍橋”的傳奇升學率。

湯布里奇中學的導師幾乎都是牛津或劍橋的校友,他們上課時,偶爾會用輕鬆語氣和學生說,“將來你們在牛津要在這間餐廳吃飯,因為這裡的價錢較便宜,另一間學院的飯堂就最好不要去!”“你讀劍橋大二時,最好選修這幾個科目。”之類的話,無意間灌輸“牛津、劍橋其實離大家不遠”的理念,給予學生考入這些名校的信心。

William說:“當然能否考進去,還得看學習能力和成績。當時有志報讀劍橋和牛津的學生,每週都要額外補課,以及接受模擬面試,訓練應答能力。由於習以為常,正式面試就不會怯場。

談及大學經歷,William表示老師們平日忙於研究工作,放在課堂教學的時間較少,學生很多時間都要靠自己在圖書館、實驗室或網上尋找課題的答案,因此鍛煉出很強的自我學習能力。此外,牛津學生很喜歡溝通和辯論,每個人對社會和政治都有不同的見解,在這種氛圍的熏陶下,William也養成熱衷獨立思考的個性。

海歸人才有意回流發展

William在牛津主修分子和細胞生物化學(Molecular and Cellular Biochemistry)專業,然後在英國進行與生物學相關的研究,他表示:“鍾情生物學研究,可能是因為我對一些未知的事情充滿好奇心。加上在修讀博士期間,接觸到很多該領域世界著名科學家,被他們的奉獻精神和對科學的激情所熏陶和感染。我的博士導師Professor David Barford 是英國皇家學會院士(Fellow of the Royal Society),該學會成員包括牛頓、達爾文、愛因斯坦、霍金等世界著名科學家。David對科學的投入令我感動,也激發了我從事研究的動力。”

雖然留英多年,但William仍一直關心家鄉的發展,對澳門近年以逐步實現產業適度多元化為發展目標感高興,他說:“這意味着澳門未來可容納更多不同專業的人才,對過去在外地升學和工作,有意回流發展的澳門人是一大喜訊。”

William表示正積極尋求回澳發展,開設實驗室從事生物學研究的可能性,希望以澳門作為“一個平台”,透過與歐美、中國內地和香港等科研機構合作,提升生物學領域的研究水平,為澳門學術和多元產業作貢獻。

合作單位: 人才發展委員會

人才發展委員會

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,微信號:mpeaplus, FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

踏入六月,又到本澳一年一度的賞荷佳節。由民政總署主辦的“荷香樂滿城──第十七屆澳門荷花節”由即日起至十八日舉行,為全澳市民及各地遊客帶來別具特色的荷香風情。民政總署園林綠化部公園處處長歐陽源灃介紹,今屆荷花節主展場龍環葡韻以“印象碧荷”為主題進行佈置,除了龍環葡韻外,亦會在不同的公園、池塘種植及擺放荷花,以及在綠化帶、名勝及旅遊景點擺設盆荷,務求營造一個與別不同的荷香世界。

南亞風情下的夏荷爭艷

採訪當日,熱帶風暴“苗柏”正逐步遠離本澳,天氣大致回復正常。原來最初收到颱風消息,民署職員已嚴陣以待,連忙視察荷花節的各展覽場地,看看擺設盆荷的設施是否穩固、擺放荷花的活動式裝置會否傾倒,做好“防風”的準備工作;颱風過後,他們馬上再次出動,到不同展區作全面檢查,在最短時間內進行護理和修復,讓市民大眾不失賞花的雅興。

歐陽源灃表示,今屆主展場龍環葡韻以具南亞建築風格的園景“印象碧荷”作主題設計,配以多層次的特色拱門、造型欄杆、彩繪大象及牛隻雕塑等作為背景,襯托出荷花優雅飄逸的姿態,帶出不一樣的南亞風情。

至於為何選用“南亞風”作為設計主軸?歐陽源灃稱:“事實上,荷花與佛教有很大關聯性。相傳佛教創始人釋迦牟尼出生時,每走一步腳下都生出一朵蓮花(即荷花)。荷花在佛教中有很大的象徵意義,在普遍信佛的東南亞國家的廟宇、建築物裡,都會見到荷花的裝飾。後來佛教傳入中國,也逐漸為人所信仰。因此,我們將展場打造成一個具南亞風情的荷花展園。

“濠江碧波”清麗脫俗

今屆花展主題荷花品種為“濠江碧波”。歐陽源灃介紹,“濠江碧波”是中國荷花研究中心於2009年為慶祝澳門特別行政區成立十周年育成的新品種,以澳門別稱“濠江”命名。“濠江碧波”清麗脫俗,在荷花品種分類上屬於大株型品種,花色為白色,單瓣,花態為碗形,花期早而群體花期長,着花密度十分繁密,適於缸栽。

對於有不少市民好奇每年辦完荷花節,展出的荷花將如何清理?歐陽源灃解釋,“每年完了花期後,我們會統一收集,然後移植到苖圃裡。直至明年初,會進行清藕和翻泥工作,並挑選品種好的,在三月開始重新種植,以準備六月舉行荷花節時展出。”

歐陽源灃指出,荷花節舉行期間,全澳可觀賞荷花的地點共有三十處,展出逾五千盆荷花,並安排一系列展覽和活動,讓大眾從不同角度感受荷花幽美。展覽期過後,民署職員會視乎花期情況,將仍生氣勃勃盛放的荷花繼續留在展場,延續荷香的芬芳。

賞荷生態遊富教育意義

為了讓更多市民可以近距離了解荷花生長的環境,民署特別舉辦一系列生態導賞活動,讓參加者在專業導賞員的帶領下,觀察和欣賞龍環葡韻至望德聖母灣一帶的荷塘濕地。中央電視台於2013年啟動“美麗中國‧濕地行”大型評選活動,龍環葡韻濕地一共獲得超過100萬網絡選票,成功入選中國十大魅力濕地。

民署園林綠化部自然護理處處長郭菲力介紹,昔日的龍環葡韻住宅式博物館前面是一片海灣,紅樹林叢生,鷗鳥飛翔,環境幽美。但後來隨着社會發展,因填海工程,令海灣變成內陸湖,隔絕了海水的注入。內陸湖全靠天然降雨補充水量,但雨水是淡水,而海灣泥土是鹹的,鹹淡水之間沒法交流,令生長在這裡的紅樹林奄奄一息。

郭菲力表示,為保育原生紅樹林,民署近年與中山大學生態研究所商議及制訂紅樹遷植方案,經過反覆思量後,終將紅樹林遷至蓮花大橋底下。此外,民署亦對龍環葡韻濕地進行環境優化工作,例如以科學方法種植大量植物,令濕地重新煥發新姿,吸引不同的市民和遊客前來駐足欣賞。

不過,隨著到訪的人流不斷上升,難免令濕地環境及水質出現污染問題。於是,民署於2013年開挖了大小相連的五個生態水池,並種植了各式各樣的植物,包括具澳門代表性的荷花,還有蘆葦、三白草等水生植物,冀改善濕地的生態環境。

談到生態導賞活動報名情況理想,郭菲力表示滿意活動成效,又認為由民署專業導賞員帶領下一起欣賞荷花美態及認識本澳濕地動植物,除了令市民大開眼界外,也富教育意義。

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,微信號:mpeaplus, FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。