【熊貓茶記 – 澳門美食篇】

雞蛋仔、夾餅可以話係平民小食之霸,但原來佢地仲有一個兄弟「香蕉糕」!

「香蕉糕」這種小食現時喺內地同香港都已經好少見,而佢嘅製作方法就同雞蛋仔差唔多,主要係以香蕉形狀為主,並加入香蕉油,令佢自身散發出絲絲嘅香蕉味。

#澳門美食年

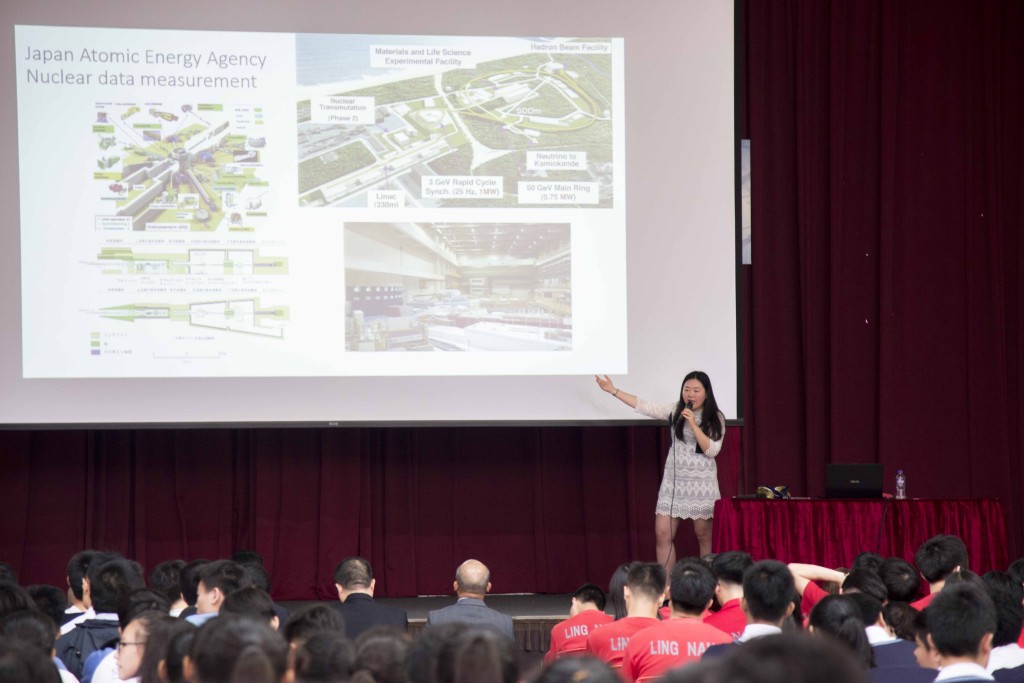

梁露茜(Lucy),是一位核子物理學博士,現居於法國從事核檢測的工作。那聽來“遙不可及”的頭銜和工作領域,讓人不禁想像Lucy一定是位天資聰穎、能人所不能的人,才有如此卓越的成就。但其實Lucy不是資優生,她也曾成績差、留級,甚至考過零分。

18歲的她隻身到法國求學,從開始讀法文,到讀室內設計,再突然中途重考物理學系,Lucy都和其他人一樣,有著失敗和迷惘的過程,但她敢於嘗試,勇於挑戰自我的精神,讓她排除萬難,找到人生方向,如今成為一位核檢測方面的專業人士。

Lucy可能不夠別人聰明,但她一定比別人努力。小學時她考過“尾二”,留過級、也曾考過零分。她的人生轉折點是在初中時遇上一位懂得發現“瑰寶”的老師,這位老師從此改變了Lucy。

她憶述:“我記得在聖若瑟中學讀書時有一位劉老師。有一次我在空閒時間預習了化學,第二天上課老師問問題,我打開書卻不敢作聲,老師看到我有預習於是讓我回答,我回答以後被老師稱讚說‘你好厲害,你好乖,而且有預習。’我從小到大都沒被人讚過乖,那一刻真的很開心。自此每一天為了要讓老師誇讚,我會預習全部科目,後來發現其實也不是花很多時間。也因為平時有下功夫,考試也不用怎麼溫習。初中時我考了前幾名,那時除了英文只是僅僅合格外,其他科目都很高分。高中時我轉到培正中學,一開始英文考過零分,很受挫,於是決心讀好英文,每晚花上五、六小時讀到凌晨一點,最後英文才合格。”

那時Lucy想報讀理組,卻得不到家人和朋友支持,大家都說她肯定不行,除了哥哥。哥哥認為她可以做到,更鼓勵她堅持自我。Lucy形容自己:“我就是那種就算全世界和我說不行,我都要去做的人,因為我要用我雙眼來印證。別人說這樣很難,我也知道很難,但我覺得應該要試過才知道做不做得到。確實是有時會成功,也有時會失敗,但若果你不做,就肯定不會成功。”

本著大無畏的精神,Lucy18歲時隻身到法國求學。一開始到法語學校讀法文時,學校只有Lucy一個中國人,她說:“因為想學法文,所以才到法國求學。學校早上上半天課,下課後同學都出去玩,但我覺得自己要更努力。於是我會利用下午去複習,抄新的名詞練讀,頭一年讀法文進步很快。我本來也不懂普通話,但後來學校多了中國人,普通話是我跟中國同學邊說邊學回來的。第二年我開始讀室內設計,我覺得自己對室內設計有興趣,家人也認為我是女生應該讀設計系 ,但年半後我發現自己仍然鍾情科學。當初我想學天文方面的專業,想做研究,想做科學家,但家人很反對我重讀,所有人都不支持,大家都難以理解。到後來他們知道我心意已決才慢慢開始支持。”

然而轉系也不是簡單填表就能做到的事。當時Lucy已經時隔三年沒有接觸理科,為了考上大學物理系,Lucy沒日沒夜地苦讀。她說:“我連中學最基本的物理知識都忘了,更何況是要用法文讀?當時我找回法國高中三年的數、理、化苦讀,用一個月時間讀三年的內容。那時我從晚上十點讀到隔天下午兩點,每天熬夜讀了一個月,只靠自己意志在撐。很記得當天早上考完試,下午我就進醫院了,但我覺得絕對值得,因為最後我以第二名的成績考進學校。”

找到方向和目標的Lucy努力學習彌補不足,她說:“第一年讀書很辛苦,法國人讀一個小時的書,我卻要讀三個小時。別人的暑假是去玩去打工,我卻是在做實習。後來讀完核能工程碩士畢業後,之前實習公司的人告訴我有一個機會可以申請博士學位,於是讓我再去實習。本來當時已有另一個法國女生競爭,他們甚至跟我說我已經沒有機會了。但我卻很認真地實習,別人下班了我仍然在研究。後來也因為條件上的變動增加了錄取名額,也因為我做了五年實習,審批的人知道我對研究充滿熱情,所以錄取了我,那一刻我覺得所有的付出都是值得的。”也因為這種持續不懈的努力,讓Lucy可以排除萬難,不斷挑戰自我。

Lucy十分感激攻讀博士時遇見的教授,是教授讓她突破了自我,她說:“一開始我是個沒有自信的人,很內向也不會舉手發問和回答問題,甚至一開始要發表論文時很害怕,又肚痛又緊張,後來老師鼓勵我不用緊張,別人會問你問題不是想讓你難堪和挑剔你,是因為他們不明白才問你。老師有很多受邀講座都會讓我去,常常席上都是世界頂尖的研究所人員,他們都聽著我說話。一開始是很害怕,而且當時我學了法文,英文全忘記了,只能死背,演說完他們問我問題,有一、兩條我也不懂得回答。由一開始低著頭,到最後那一年答辯我變得有自信,是因為我明白了對我來說那是交流,不是考試。那份自信來源於我明白做研究是‘Research’,是要去尋找,不是一個‘Answer’,很多問題就算我是博士我也不清楚,不知道就去研究找答案,這是我讀博士後最大的改變。”

Lucy踏上科學家之路,源於她不放棄嘗試尋找答案的求知慾,這個精神讓她發現了業界的新理論。她說:“我們做研究實驗會需要對比數據變化,有次遇到一個變化我想不通,我花了很多時間看了幾百份論文,後來自己想出一個理論和老闆說,才發現原來這是一個前衛的理論,於是就寫了一篇研究報告。後來很多人知道了便邀請我們到美國、南法等地去提出理論。那個理論沒有人想過,也解決了很多以前未知的問題,我覺得這是一件令我值得驕傲的事。因為我本著求知的心去嘗試尋找答案,不嘗試過也不知道前路會怎樣,就算全世界和你說不行,你都要去試,才可以發掘到一些未知的領域和方向。”在沒有確切答案的生命裡,Lucy不單是一個不斷驗證的科學家,更是一個勇敢探索未知的人生冒險家。

人才發展委員會

人才發展委員會【項目資助:澳門基金會】

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,

微信號:macau-mpea,FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果