【澳門360】

係澳門就算你唔拜神,都一定知道邊位係天后媽祖。

作為昔日的漁港,漁業曾是澳門的三大經濟支柱之一,因為漁民眾多,出海時常面對風雨,大家都祈求媽祖予以保祐。而每年農曆三月廿三,就是傳統的媽祖誕。

現就讀理工學院視覺藝術系的大四學生蘇文樂(Filipe),是近年急速冒起的本澳新銳畫家。約三年前,他開始活躍於本地藝壇,作品先後入選澳門書畫聯展、澳門視覺藝術年展。此外,他的多幅水彩畫作更贏得國際認同,連續三年入選英國皇家水彩畫畫家學會的年度大展,並屢獲殊榮。

在一般人看來,這位充滿活力的年輕畫家一直順風順水。殊不知,成長於單親家庭的Filipe曾是頑劣學生,由於在家被寵壞,養成反叛、貪玩、孩子氣的個性,加上學業成績差,一直都令家人非常擔心。直至後來戀上“藝術”,才使他有機會重新出發,在磨練中蛻變成長。

現就讀理工學院視覺藝術系的大四學生蘇文樂,是近年急速冒起的本澳新銳畫家

現就讀理工學院視覺藝術系的大四學生蘇文樂,是近年急速冒起的本澳新銳畫家

水彩作品入選英國畫展

由英國皇家水彩畫畫家學會主辦的英國皇家水彩展歷史悠久,今年已舉辦至205屆,是英國面向國際藝術家開放的一個大展。主辦單位每年都收到逾千幅來自世界各地的參賽畫作,但有資格入選展覽並被評獎項的僅一百幅。

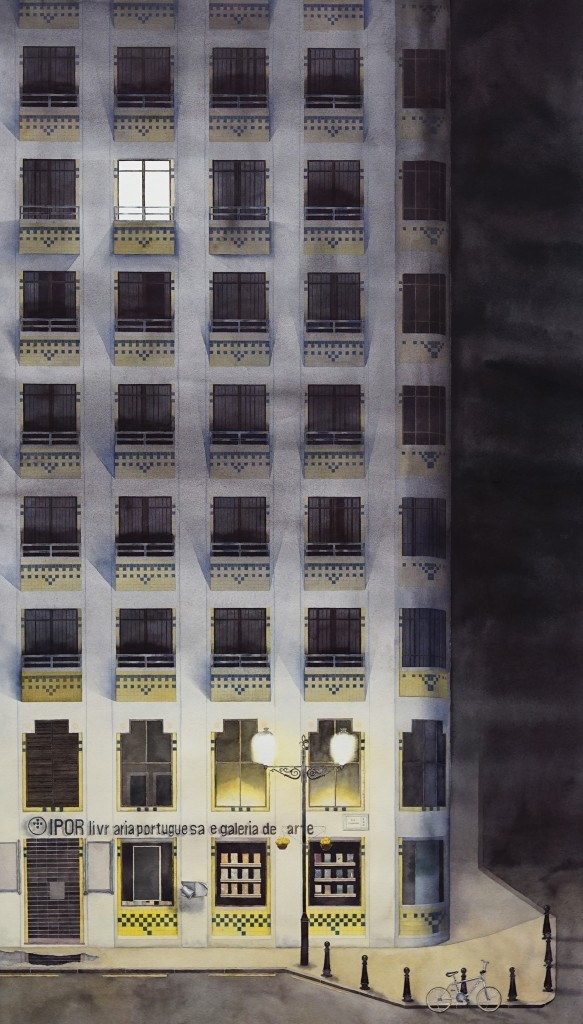

《馬里奧之夜》

《馬里奧之夜》

Filipe已是連續三年參加這項國際畫壇盛事,2015年憑《馬里奧之夜》入選並奪得The John Purcell Paper Prize獎項;2016年憑《Working Alone》和《The September After 18 Years》入選,其中《Working Alone》奪得更高榮耀的The Leathersellers’Award獎項;2017年再有兩幅作品《Which Payphone Is Ringing?》和《Which Mirror Reflects The Ringing Payphone?》同時入選,並將於四月在英國展出及接受評獎。

《Which Payphone Is Ringing?》

《Which Payphone Is Ringing?》

與過往兩年入選並獲獎的“夜景”系列作品不同,今次兩幅新作更着重於哲學性的思考,但Filipe坦言對獲獎信心不大,“以前的‘夜景’系列,是用畫建築圖則的方法畫水彩畫,在外國人看來對此很受落,尤其欣賞技巧方面,然而未必能像澳門人那樣設身處地感受到畫中一些與本地相關的訊息和情懷。所以,我想創作一個更具個性化的新系列,它未必像過往畫建築圖則般的精細,反而是想強調概念本身。這兩幅新作的有趣之處是能夠互相呼應,充滿想像空間。”

《Which Mirror Reflects The Ringing Payphone?》

《Which Mirror Reflects The Ringing Payphone?》

學畫畫與學做人

理工學院講師蔡國傑曾盛讚兩位年輕新銳畫家,“今日在澳門的藝術發展中,我們可以看到新生代的藝術工作者,紛紛在國際藝術繪畫比賽上顯露頭角。先有霍凱盛,獲獎意大利波隆納世界插畫大展……後有蘇文樂,一個土生土長的澳門人,擠身英國擁有兩百多年歷史的世界級高水準比賽,從入圍到獲獎,都是非常難能可貴的。”他認為在這些新生代藝術家身上,看到本澳藝術發展的嶄新視野。

蘇文樂如今在畫壇闖出名堂,有兩個人對他的從藝經歷影響很大,一個是外公蘇渭基,另一個是表哥蘇侃哲。用蘇文樂的話就是,外公醉心建築模型製作,令他認識到建築圖則的魅力;而表哥不僅教他畫畫,更重要是令他學會如何“做個好人”。

由母親獨力湊大的Filipe,小時候放學經常到外公外婆家玩。曾是修車技工的蘇渭基已退休,平日愛好是在家製作建築模型,雖然建築的構造往往十分複雜,但他一絲不苟去摸索,並能順利完成。蘇文樂當時在一旁看得入迷,長大後便想到將建築圖則與水彩結合。

《Working Alone》

《Working Alone》

Filipe中學時期並不如意,在葡文學校就讀的他,由於學業成績實在太差,他升上高中便選擇修較易畢業的繪畫班,但結果還是留班收場。畢業後,也未能順利馬上考入大學,期間曾到地盤工作,兼讀夜校。

當時對前途非常迷茫的Filipe,躊躇踏進了表哥的工作室,沒想到也因此改變了自己的生命軌跡。蘇侃哲是本地藝術工作者,工餘時間喜歡在自己的工作室搞藝術創作,曾試過從垃圾堆中撿出各種廢料,以此作畫,令Filipe大開眼界,於是他順理成章向表哥請教畫畫。

蘇侃哲去年在〈細閱挫折〉一文,便談到Filipe個性的轉變歷程:“七年前,這孩子第一次踏進我的工作室,當時他的身份從表弟慢慢變成學生,嚴格來說應該是學徒。他從打掃、收拾開始,以致大小雜務,雖然他對新事物充滿好奇,但根本性格表現出的懶惰、不耐煩、推責等依然牽絆着他……不知經過多少磨難,一次又一次的提醒,失敗、再失敗,重複又重複的錯誤,漫長而鬱悶,才一點一滴地,成就出這孩子不一樣的性格,轉變並不會像電影裡那樣靈光一閃便出現,反而來得漫長而細小。”

《The September After 18 Years》

《The September After 18 Years》

匠心獨運以夜景入畫

在蘇侃哲細心指導,以及自身發奮圖強下,Filipe第二次報考理工學院視覺藝術學系時終被取錄。這時的他已修心養性,不再是昔日的頑劣學生。像表哥一樣,他租借了一個屬於自己的工作室,課餘將大部分私人時間傾注在這裡作畫。

大學時期租用了屬於自己的工作室,專心畫畫。

大學時期租用了屬於自己的工作室,專心畫畫。

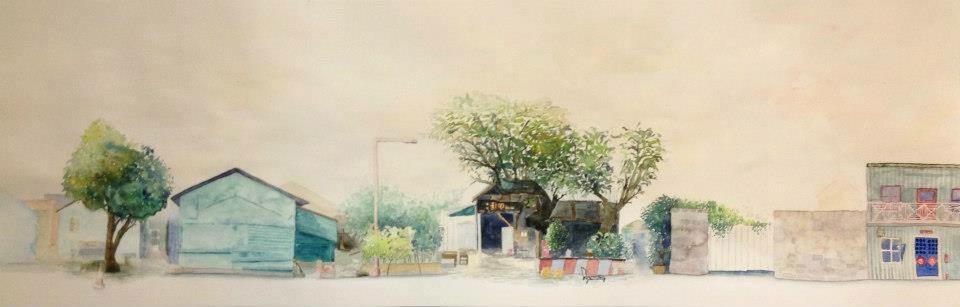

Filipe說:“以前我和表哥,以及他的同學唐重和范世康會去漢記飲咖啡。特別之處是,我們是選在清晨五點鐘去,因知道漢記的員工會在四點左右去擔水,而用新鮮的水沖咖啡簡直一流。我們喜歡坐在那裡聊天,會討論很多天馬行空的事,雖然我不常搭話,但從聽他們的對談中也能獲益良多。現在回想,那是我藝術生命萌芽的起點。”

由於對漢記有特殊感情,Filipe展開橫倒型的水彩畫創作,第一幅便是畫漢記。他說:“有了畫漢記的經驗後,我亦開始嘗試創作‘夜景’系列。”於是,《馬里奧之夜》、《Working Alone》、《The September after 18 years》等入選英國皇家水彩展並獲獎的作品,在Filipe的匠心獨運下一一誕生。

《漢記咖啡》

《漢記咖啡》

今年六月,Filipe將在婆仔屋舉辦首個個人畫展,還榮幸邀得著名建築師馬若龍及藝術家江連浩擔任策展人,他補充道:“現正忙於籌備這個畫展,令我覺得難能可貴的是,有些畫作本來已賣出,但買家願意借回給我供這次展覽用。”

即將大學畢業的Filipe,被問到會否想成為一位全職藝術家?他表示:“當然希望,但現實的客觀條件告訴我未必可行。此外,我認為本澳的藝術教育工作仍有很大的進步空間,試問沒有好的藝術土壤,藝術家又怎能靠賣‘藝’維生?”

合作單位: 人才發展委員會

人才發展委員會

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,微信號:mpeaplus, FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

圖片說明:盛光運校長高度評價郭秉琦校長的文章,收入《中德學報》第八期內。

圖片說明:盛光運校長高度評價郭秉琦校長的文章,收入《中德學報》第八期內。

1953年11月,澳門中德中學的校董會改組,並公推盛光運繼任校長。對於郭秉琦創校,盛光運校長對他有以下一段評價[1]:

當中華民國全民奮起抗日之時,國內地方則是到處烽煙,甚或瞬成廢墟!多數人民則是顛沛流離,甚或肝腦塗地!這時的政府,當然全力規劃抗戰大業,求取勝利;除了維持基本的當政之外,亦難作更廣泛的文化建設,同胞們忙於遷徙避難,最紊亂的時期,竟然有人不顧成敗,在這“位非要衝”的澳門,做了一件“緩不濟急”且“期以百年”“無利可圖”的笨事,創辦了一所學校──中德學校。

郭秉琦先生就是在這樣的環境下,以一個違難平民,赤手空拳,創辦了今天的中德中學。

以庸俗的眼光去批判,郭先生一定非瘋即傻,中德學校非早夭折即快將毀減,誰知郭先生既未瘋傻,“中德”亦毅然延續二十有八年,而且經其門而獻力於國家社會的中國青年,又何祗千百!

我們在這裡無需砌詞去頌揚郭先生,因為郭先生於創辦本校之日,即無名利之想,但我們知道郭先生是需要安慰的,而事實已給他安慰了,我們亦無需自我讚賞,因為我們知道已經做了應做而甘做的事!

盛光運高度評價郭秉琦,尤其在抗戰期間,郭對創校辦校那份“緩不濟急”、“期以百年”和“無利可圖”的“笨事”,堪值中德歷屆同學記念。盛光運認為,如果沒有了郭的堅持,中德又何以培育那麼多“獻力國家社會的中國青年”。

.

(本文圖片的實物檔案由澳門中德中學校友張貞梅女士收藏)

[1] 盛光運:〈廿八年來的滋味〉,收入《中德學報》第八期,澳門:澳門中德中學,1956年11月8日,頁1。

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,微信號:mpeaplus, FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

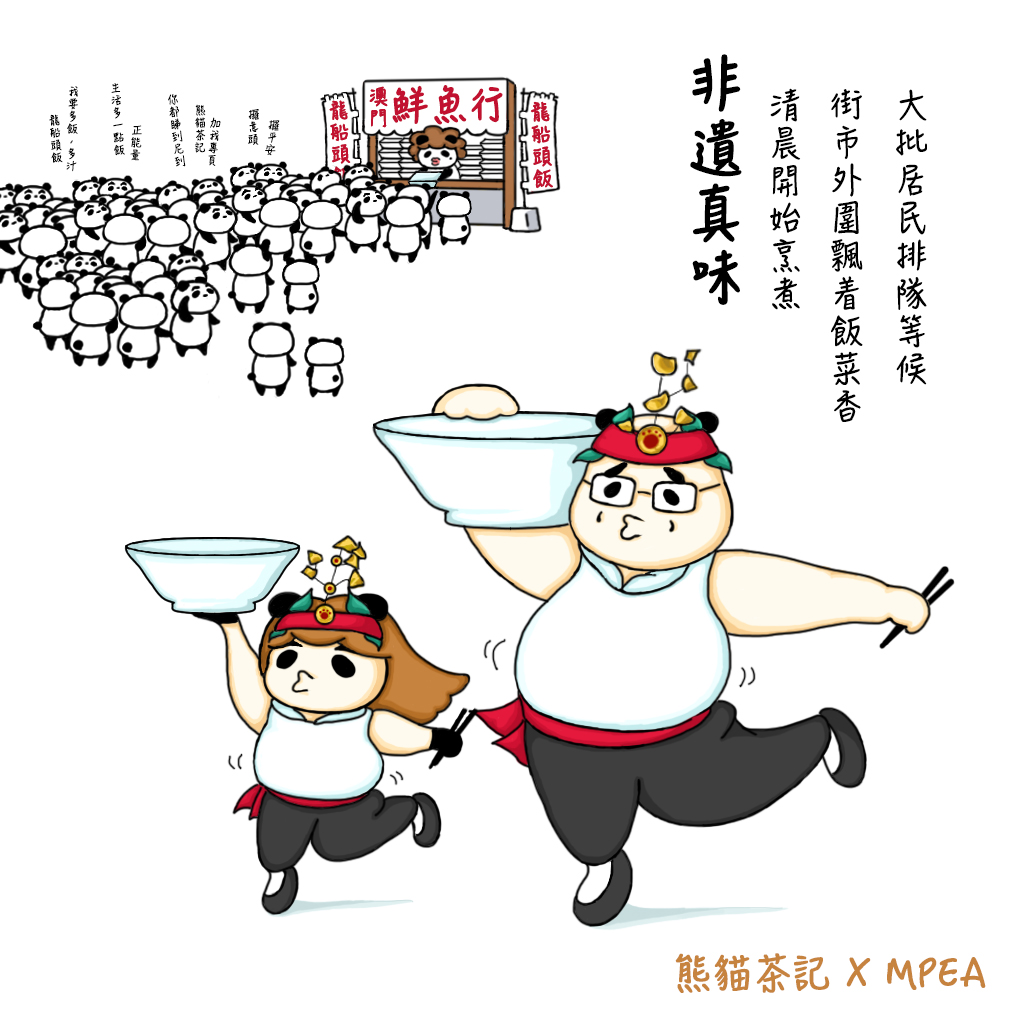

【茶餐廳百科】澳門例牌將軍~

「沙丹豬扒飯」大家可能都食過,但又知唔知「沙丹」是什麼意思呢?原來「沙丹」一詞初見於澳門茶餐廳的「沙丹豬扒飯」。有人認為「沙丹」是一個地方名,但查看地圖後並沒有發現同名的地方;亦有人稱其原名為「沙灘豬扒飯」,但你對上一次去沙灘的時候有見過人賣「沙丹豬」嗎?

有人說「沙丹」源自葡文Carne Galinha c/Fiambre e Ovo à Saturn的譯音,指的是「茄汁雞肉火腿蛋」的意思,因此「沙丹」有可能是Saturn 的譯音,由中文翻譯可以解釋為什麼配料中沒有香腸這款食材,不過有些茶記老闆亦會附上這款配料,讓組合更加豐盛。

亦有人提出「沙丹」源自英文「Standard(例牌)」的意思,在那個英文不普及的名代,茶餐廳的侍應很有可能把「Standard (例牌)豬扒飯」翻譯成「沙丹豬扒飯」。

你又覺得邊個解釋最合理呢?

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA 澳門正能量協進會 X 熊貓茶記