【熊貓茶記】

生活的解愁良品~啜啜啜啜啜啜~

#熊貓茶記

文:Kiwi

每年的大學開學時期,是人生新一頁的開始,當年前往武漢大學讀書的甘卓佳也不例外,他曾經歷過異地戀、失戀、挫敗……也在大學中發生了一件件難忘的經歷,就如他口中所說的:“這所大學,成就了現在的我。”

現時就讀武漢大學廣告設計系的甘卓佳跟很多高中生一樣,他在高三時期,遇到了一位喜歡的女生,表白成功後二人交往不久,便開始漫長而痛苦的異地戀。甘卓佳開玩笑說:“異地戀最重要的是4G和WI-FI,剛到內地時不是常常都能上網,也不能及時關心女友,例如女友在澳門遇到了甚麼不快事,也只能叫她多喝水(‘多喝水’源於內地網絡上流行的一個兩性相處的笑話,就是不貼心的男生在女友生理時期只懂得着她多喝點水),不能陪在她身邊,我只能說這些關心的說話而己。”敵不過遙遠的距離,這段Puppy Love很快便畫上句號。然而,是誰陪伴着甘卓佳走過了失戀的失落時光呢?

甘卓佳說:“收到女朋友傳來分手的短訊,我正在和一班澳門的同學仔唱K,我把分手的消息告訴在身旁的師兄。說起來也是有趣的,師兄安慰我,說他本來準備參加籃球比賽,一直努力的準備着,誰知道上星期膝頭受了傷,一年一度的比賽就無法參加了,練習一年的成果也白費了。所以失戀其實很小事,就別太傷心了。”Man勁十足的安慰方法,也真的暫時分散了甘卓佳傷心的情緒。

但接下來的日子裡,沒有了女友慣性的問候,4G和WI-FI也變得不再重要時,甘卓佳還不時意識到自己正在失戀。就在這時,他開始把這些時間重拾久違了的結他,玩音樂陶冶性情。他說:“我哥哥也和我一樣讀武漢大學,有一次他說有一個表演項目需要伴奏,所以找上了我。為了表演,我們經常一起練習。當我站在學校禮堂的大舞台上表演時,心中盡是滿足感,台下很多觀眾看着我們表演,突然又覺得失戀是很小事。”

除了玩結他,甘卓佳還喜歡上拍片和打排球。經常與參與拍攝的台前幕後工作,還參加利用課餘時間參加比賽,如第八屆全國大學生廣告藝術大賽、學校舉辦的經濟與管理學院乒乓球、羽毛球個人賽,還有澳門回歸十七周年系列活動之《澳人•鄂事》攝影比賽等等。沒有了遠距離的牽掛,甘卓佳已經把生活完全投放在武漢的學習生活當中。他開始跟着師兄們一起到處遊玩,在中國第二大城中湖的東湖旁踏單車,與室友一起品嘗着各式各樣武漢特產,晚上就在宿舍的天台燒烤。“我們會在夜晚十一、二點一直燒烤到凌晨,大家甚麼都聊,直至累了就回宿舍睡覺。我覺得大學生活就是自由,也很美好。大概一個學期左右吧,失戀這事就淡了,畢竟日子還是要過的嘛!”

大學一年級時,甘卓佳首次當主持,卻遇上人生一次重要的挫敗,不過也因此改變了他日後待人處事的態度。那年,他獲邀主持澳門同學舉辦的畢業晚會,由於與另一位主持溝通的過程並不順暢,大家都認為自己能做好各自的部分,所以二人便各自各準備。原本自信心滿滿的他,卻在主持晚會期間錯漏百出,導致場面十分混亂。

甘卓佳說:“另一位主持沒有接我說的話,我也沒有接他說的話。而最深刻的是,原來理事長的演講都沒有完,我便請了他下台,台下的人都開始鼓起了掌,理事長卻看着我,即使另一位主持立刻提醒我,但一切都太遲了。現在想起也覺得十分尷尬。”發生了這件事後令甘卓佳深刻的反省,使他日後在處事上多加認真,也明白到與人溝通的重要性。他又說:“武漢大學的環境給了我自由,也造就了現在的我。以前自己很衝動,想法天真又樂觀,說話不經大腦,現在懂得處理人際關係,做事認真了。”

踏入大學四年級,甘卓佳將迎來畢業論文的挑戰,他希望在餘下的學生時間多出走,到不同地方旅遊,“畢業後要打四十年的工,所以現在想玩多啲,所以我強烈建議師弟師妹們有機會有時間的話,要盡情地玩多啲!”

.

合作單位:

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,

微信號:macau-mpea,

FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

文:Kiwi

現時就讀北京師範大學生命科學學院生物科學系的蕭浩霖,經過三年的北上學習生活後,已經進入了大學生涯的尾聲。這位南方的小男生在北京學習,求學和生活路上遇到了甚麼困難?與五位來自五湖四海的室友們為何相處得像“閨蜜”一樣?蕭浩霖與我們談談南北生活的大不同。

初到北京,蕭浩霖遇到的首個難題就是語言不通。幸運地,這個小城學子遇到了五位友善的室友。他說:“我的普通話程度不太好,入學時也因此擔心影響溝通和學習,加上我到北京讀理工科,也自覺程度不如內地同學,所以大一時經常與室友一起溫習,他們也十分樂意幫我,也令我很快便適應了北京的生活。”

在北師大,蕭浩霖與五位來自五湖四海的室友們一同生活,六人的性格和生活習慣各不相同,但三年下來卻一直相處融洽。六人的相處方式和宿舍整潔度,都有別於一般印象中的男生宿舍,蕭浩霖與室友們經常一起逛街、吃飯、相約洗澡,還合力把宿舍打掃得一塵不染。他說:“當然,沒有人是喜歡打掃的,但如果希望宿舍乾淨一點,那就需要訂好一些規矩。大一到現在,我們都自覺遵守,當然也不會計較付出多少。經常有其他室友經過都會很好奇,為甚麼我們的宿舍那麼乾淨,地板都被我們拖得反光了!”

在北京生活,讓蕭浩霖感受到和室友相處是相互影響的過程。他說:“在家裡,家人會遷就自己,但宿舍生活,就要學會互相遷就。”對於蕭浩霖來說,宿舍的集體生活是新鮮的,也許在很多人眼中,要六位大男生都相處融洽似乎不容易,但六位不同背景的同學在生活上卻是互相依賴、互相影響,關係就如“閨密”般十分密切。就如蕭浩霖的其中一位來自四川室友喜歡買鞋,在宿舍裡放置了三十多雙鞋,被其他室友笑稱是“蜈蚣”,他也不時會問問室友們買鞋的意見,漸漸地會相約一起去買鞋,最後形成了集體外出購物的活動,六位大男孩一起外出成了生活的日常。

蕭浩霖另一位來自貴州的室友嗜辣,他認為宿舍裡的人也喜愛吃辣,每一次回家都會帶回一大堆家鄉特產,如有名的麻辣牛肉。看到室友們都吃得津津有味,本來不吃辣的蕭浩霖也蠢蠢欲動。他說:“其實我不食辣,而麻辣牛肉是超級辣的,但在他們感染下我也十分想試,現在都食到小小辣。”

同樣地,蕭浩霖也影響了兩位東北室友的衛生習慣,由於北方天氣乾燥,身上少有黏答答的不適感,故即使夏天裡,北方人也不會如南方人一般每天洗澡。但在蕭浩霖的鼓勵下,兩位室友洗澡次數多了。“學校裡沒有獨立的浴室,要在大澡堂沖涼,一般吃過晚飯後,我們便就會一齊沖涼,因為沖涼好悶,所以我哋會一邊沖涼,一邊傾偈。一開始時有些少尷尬,為甚麼沖涼都要找我一起呢?但現在已經習慣了,沖完涼又會買生果回宿舍一起食,相處很像家人。所以我們都在互相影響,我鼓勵他們沖多了涼,而他們要我多食辣。”

室友之間的互動,有時也為生活鬧出不少笑話。內地同學對港澳人的生活十分好奇,例如會澳門人平日吃甚麼早餐?同時,他們對澳門的最大印象是“賭場”,“因為他們對澳門的認識主要來自新聞和電影,我說我是來自澳門的,他們第一個反應是,你洗牌是否很厲害?是不是很會賭錢呢?這些問題都很有意思,所以與來自五湖四海的人相處會覺得很有趣,他們對澳門充滿好奇。”宿舍在十二點前便會斷電,燈熄之後,他們就在漆黑中開始聊天,大家分享着自己家鄉的種種往事。

暑假過後,蕭浩霖在開學後因實習而需要在外居住一個月,與室友們生活的日子一直在倒數着,他表示唯一能做的就是珍惜餘下共同相處的日子。

.

合作單位:

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,

微信號:macau-mpea,

FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

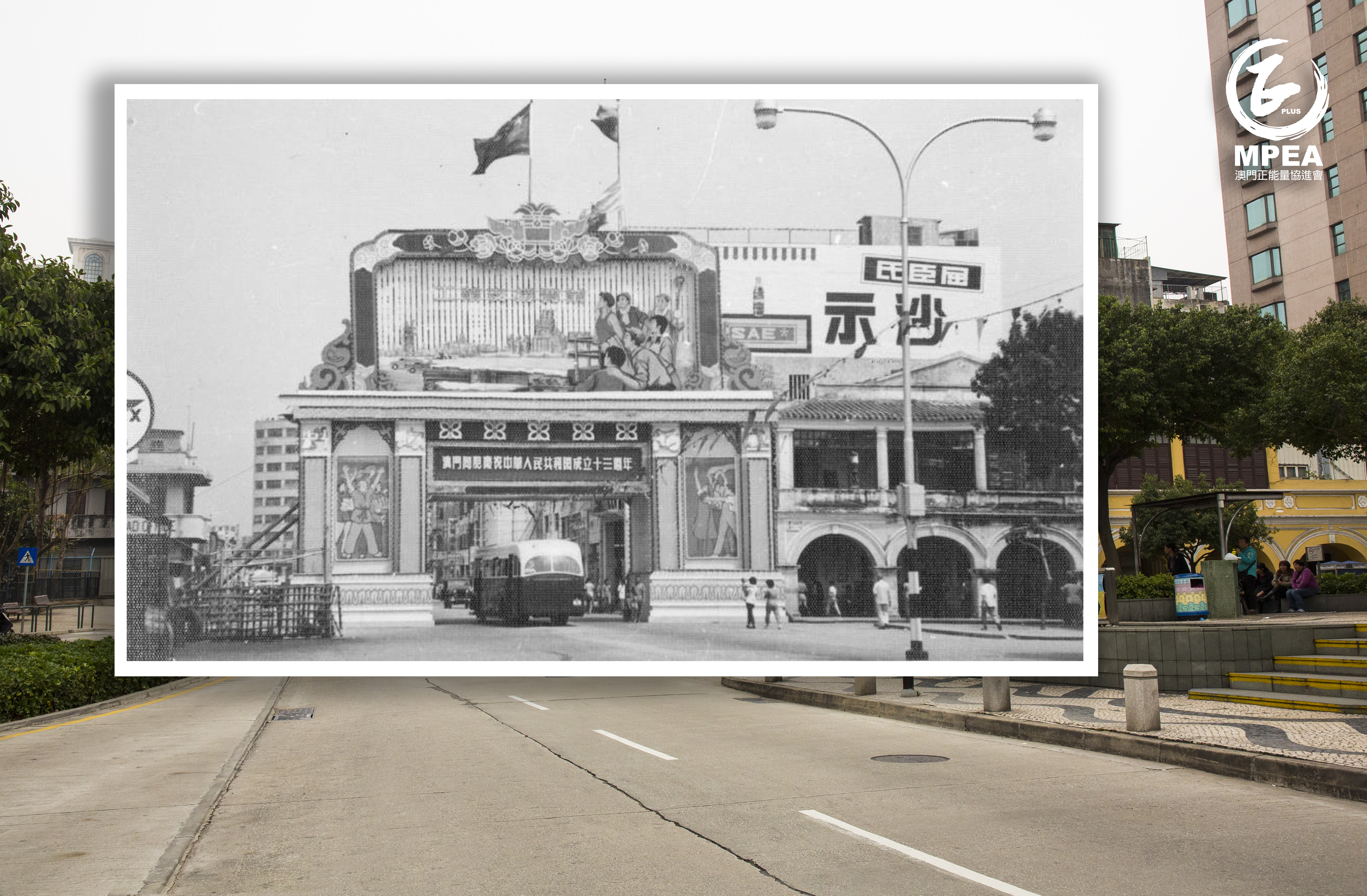

【城市記憶 】司打口

柯邦迪前地又稱司打口,街道名稱是以1866年至1868年時任澳門總督邦迪·柯打命名,而又稱則可能源自「印花稅」或「財政」的外文音譯。

在清朝康熙至同治年間,這裏是專門用作進口鴉片的埠頭,也是澳門乃至中國史上第一個鴉片專用碼頭和課煙稅區,甚至是鴉片戰爭的肇始地。

「司打口」名稱中的「司打」,其源由歷來存在著兩個說法:一說是因為洋人稱呼那些貼在鴉片箱上的完稅印花為“Stamp”,把該字取其粵語音譯即為「司打」;另一說是指因為收稅屬於財政範疇,故「司打」一詞應是來自葡文 “Fazenda”(意即「財政」)的粵語音譯。

最後的「口」字,則是源自當時的澳門人稱埠頭為「水口」;故把兩者併合即為「司打口」。而司打口的原有名字,也隨著「司打口」的產生而漸被遺忘,至今亦無從稽考

.

備註:舊相部份為網絡來源