【熊貓茶記】

每天都在展望下一餐飯~

#熊貓茶記

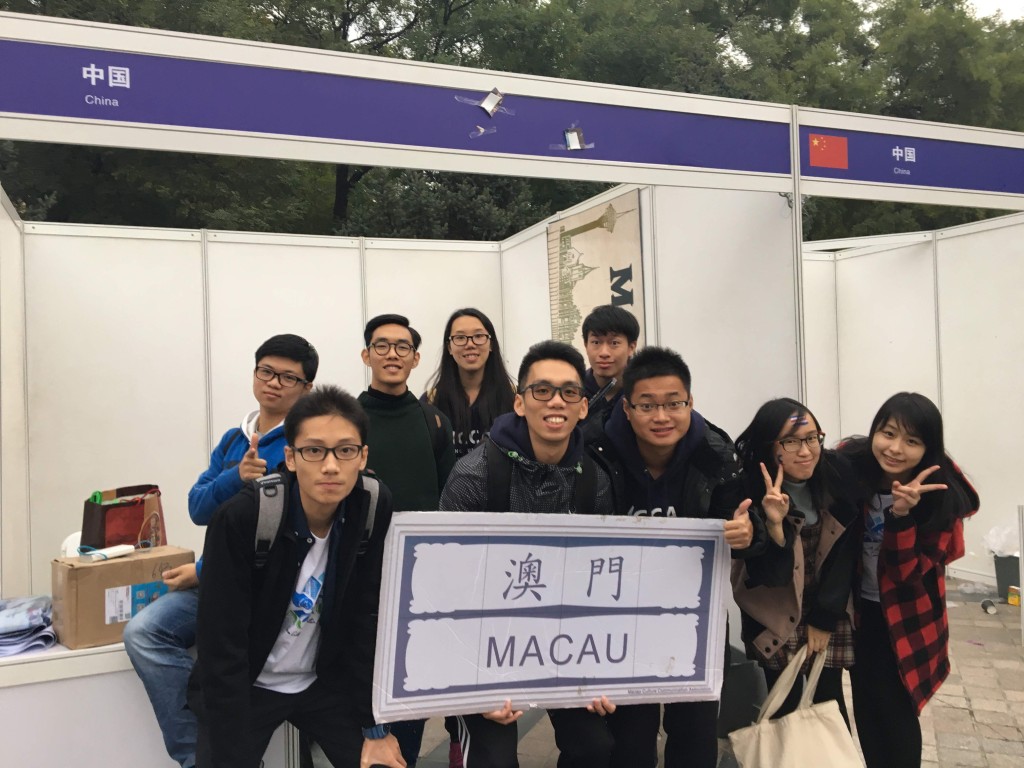

現時就讀北京大學文科試驗班政治經濟哲學科的陳佳慶,準備升讀大學三年級。在這個由政治、經濟及哲學三個學術領域組成的綜合科目中,要求學生在大學三年級時選擇其中一個面向深入鑽研,而自身對政治較感興趣的陳佳慶便將選擇政治科作為大三及大四的專攻科目。

一個南方男孩從澳門來到北大學習,很快便感受澳門人與內地人在教育上的巨大差異。首先是朋輩之間的壓力,在北大,陳佳慶便發現身邊的同學在學習上的表現都十分優秀,令本來成績一直處於中上的他,頓時感覺到自己的優勢與光環剎時黯淡起來。

與朋輩間的學習能力差異,令初時的他變得急躁與焦慮,也是在北大中受到最大的衝擊。內地的教育模式與澳門相比,學習強度高,而且在模式上更着重學生思考問題的能力,並從高中時已開始培養學生研究問題的方法,令內地同學的學習基礎較紥實。

反觀澳門,高中學習一般以應試為主,在教學上缺乏訓練學生如何研究及思考問題。陳佳慶回憶當時的情景說:“我從來沒有想像過一個與自己年齡相若的年輕人可以如此努力和優秀。特別是大學一年級的第一個中期考試,那就是去北京的第三個月,真正接受第一次挑戰。在學習態度、能力和成績上明顯都感受到自己與內地同學的差別,在那段時間是感受最深的。從學習能力上,我們跟他們差太遠了。”

說到文化差異,陳佳慶立刻想起北京的飲食。陳佳慶原是想在北京打算好好的減肥,卻發現食堂的菜式偏多肉少菜,連素食也重鹽、重油及重口味,他笑言:“你想吃得清淡一些,那麼餸菜裡一定有肉,如果只有蔬菜,那便一定是重口味。原來的我不太喜歡吃辣,但在北京生活久了,現在已經習慣了。因為北大的‘麻辣香鍋’很有名,也真的不錯。”

與三名室友分別來自福建、河北及北京同一宿舍的陳佳慶,談到四人相處也發生不少趣事。四人雖然來自不同的地方,生活習慣風馬牛不相及,但因為共同生活,陳佳慶也開始學習到內地常用的“潮文化”。

例如,室友在日常對話中會互相稱對方為“爸爸”,其實相當於我們稱呼別人“契弟”;又或是最近內地很流行的一句:“你有freestyle嗎?”,是出於內地人氣偶像吳亦凡在綜藝節目《中國有嘻哈》中經常會問到參賽選手的話,後來被用到日常生活當中。但回到澳門,這種“潮文化”卻令朋友之間經常冷場。“有時回到澳門一下子轉不過來,就跟朋友說一句‘一睇就知你冇freestyle啦’,結果全場都安靜起來……兩地說話的字眼與潮語也完全不同,時間一長便變得與澳門朋友的脫節。”

對於陳佳慶來說,文化差異對和同學的相處影響不大,反而這種多元的思考模式令生活變得更有趣。他說:“眾所周知,河北是煉鐵煉鋼的重地。每到北京霧霾很嚴重的時候,我們就會跟河北室友調侃說這些壞天氣都是因為他,霧霾就是從他家鄉飄來的,所以要請我們吃飯。”而最近的網絡流行語中有一句:“廣東人吃福建人”,陳佳慶每次考試或測驗如果不盡如人意,回到宿舍會跟福建室友說;“你小心一點,我心情不好就把你吃掉!”正因為四人來自不同的地方,有着不同的文化背景,才會有“碰撞”中如此逗趣的生活日常。

不同的成長環境,自然令各人也有着不同的生活習性。而一直在澳門生活陳佳慶,來到北京也要學習與室友相處,互相學習、包容。“有些人沒有每天清理垃圾的習慣,也聽過師兄說到自己的東北室友一個星期都不洗澡,但師兄並不會以責怪或不理解的角度去看他,而是每次洗澡都約上他,令他漸漸養成經常洗澡的習慣。當然這只是其中一個例子,說明了其實每個人身上都有缺點,但宿舍生活其實也是一個互相學習的過程。”

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,

微信號:macau-mpea,

FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

現就讀於華僑大學的李宏熙,熱心參與學校義工活動,策劃了為留守兒童設立圖書閣的活動,更遠赴德化縣的山區親身拜訪,體驗簡樸的農村生活,被內地的山區的弱勢民眾所感動。看見學童徒步一個多小時上學的情景,他感觸很深,希望未來有機會為弱勢團體工作,服務社群。

現就讀華僑大學升大學四年級,主修人力資源管理的李宏熙,當初通過保送入讀華僑大學。李宏熙說中學時沒想過到內地升學,但自從高二時參加了哥哥在華僑大學的畢業禮後便改觀了:“我看見老師和同學之間的關係很融洽,和我想像中的內地教授和同學之間的關係不同。當他們知道我是來參加哥哥畢業禮,非常熱情歡迎我,還請我吃了頓晚餐。在聊天話題中,知道內地老師對澳門學生充滿了期望。老師覺得澳生隻身到廈門讀書,經過四年時間,期望他們回澳有一番作為。我知道華大以僑生為主,在這裡能認識到不同地方的同學,所以最後決定到內地升學。”

大學生涯已經走過四分三的日子,問到李宏熙的成長經歷,他覺得自己處事成熟了,認識了不同國籍的朋友,更加深入了解不同地方的文化,而最大進步是普通話能力的提升,他大一時常常想回澳讀書,他說:“當時普通話不好,和教授聊天時,他見我講得很辛苦,忍不住和我說,你可以用廣東話我也聽得懂。朋友也不是特別多,從語言上產生了距離感,也聽不懂老師的課,常常很想回澳門。但後來半年後,認識了閩澳聯的學長,他帶我辦活動,後來我決定要學好普通話,才認識到來自不同地方的同學。上課時我還特意融入內地生之間,和他們做朋友,將自己融入普通話環境中,也因為受同學影響,提升了學習能力。

李宏熙認為大學時參加學生社團活動和中學不同,他說:“中學時的活動是老師主導,但大學則是學生自己主導。以我有份參與的福建高校學生聯合會為例,很多時候靠自己的能力解決問題,去做不同的準備工作,我認為內地更著重自主發展,不會設很多限制。最有挑戰性莫過於我們需要出去找活動贊助商,學習寫策劃書,想辦法提升商家的利益等等。因為學校附近商家有限,所以要懂得應變和其他社團競爭,當中也獲益良多。”

李宏熙參加的“螢火之光──境外生志願服務隊”,便策劃了一個幫助山區留守兒童的活動。留守兒童或許是和父母長期分開,或許是因為學校離家太遠需要留宿學校。而志願隊當時計劃在山區的小學設立小圖書閣,將圖書運入山區。他說:“我們相信書本是打開小朋友新知識的大門,志願者探訪工作只是短暫的,但將知識鞏固在他們的心中才是重要的。”當時他們找了很多商家和合作夥伴都沒有成功,到處碰壁,但後來通過學長找到一間志願者圖書館機構支持,最後,他們成功將書本帶進德化雷峰中心小學的課堂上,也為留守兒童建立了小圖書閣。

李宏熙參與了山區志願服務探訪,親身見證的景況觸動了宏熙的心:“我們到達山區城鎮,再進入山區,那裡的房子非常簡陋,是水泥地面,家旁邊是山坡,隨時會有山泥傾瀉的危機,那地方好像沒有進化過一樣,只有電視,但電視常收不到訊號。他們在這樣的環境下長大,但卻很樂觀,他們用有限的資源來接待我們,煮了一頓很豐富的農家菜招待我們志願者,待我們如己出。我也跟著學砍柴,來自城市的我們不懂,屋主就像媽媽那樣教一班小朋友砍柴。我們會問他們生活上有什麼困難需要幫忙,他們不會要求我們帶很多物資,反而是想我們告訴其他人,農村人不是低下階層,他們有自己的思想和想法,我覺得他們是自強不息的。我反思自己的待人處事,現代人會經常將利益擺頭,但他們卻有著純樸的心,無私奉獻,我覺得他們才是志願者,他們反倒幫了我們去學會反思自己,拯救了我們的心靈。”

最令宏熙印象深刻莫過於親眼看見學童徒步走公路上學:“我見到學童揹著書包,每天平均要走公路一至兩個小時才能上學,他們走的公路,雖然車流量不多,但是車速很快,其實是很危險的,親眼看見這事情令我覺得很心酸。我常在思考生活在城市的我們學不懂知足,追求知識的慾望沒有他們那麼強烈,他們為了讀多點書那麼辛苦。而且我發現原來電視上看到的是真的,內地還是有一班熱心的老師去幫忙小朋友,他們的校長會拜訪學童的家庭,更會親身開車接送學生,他們會想辦法和其他學校合作,希望外界更加關心,並將知識帶給小朋友。”

參與義務工作,讓宏熙的未來工作目標也有了變化,他畢業後還是希望回澳:“因為我覺得根在澳門,覺得是因為義工服務的影響,我希望未來在澳門的非牟利組織做基層工作。我有位師妹在特殊奧運會裡面擔任助教工作,她說非牟利組織比較缺乏人力資源,也需要大家更多關注,所以未來有機會為弱勢團體服務,因為我覺得能幫助人的開心是由心而發的,我希望能透過自己的力量去影響其他人。”

.

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,

微信號:macau-mpea,

FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

昆蟲是世上最繁盛的物種,地上爬的螞蟻、嗡嗡叫的蜜蜂、翩翩飛舞的蝴蝶,無不吸引孩子們的目光,引發他們的好奇心。觀察生物最容易入門的方式可以從昆蟲着手,因牠們除了棲身在郊野外,也可能在你生活中任何一個角落出現。通過欣賞和研究牠們的形態,還能激發無窮的想像力和創意。正在台灣大學修讀昆蟲學碩士學位的梁志文,除了熱衷研究螞蟻的種類和多樣性外,也積極推動關於昆蟲的科普教育工作,例如開設“澳門昆蟲植物分類”社交群組、組織行山活動,目的是希望普及大眾對各類昆蟲的認識。

“不少家長對昆蟲是忌諱的,擔心昆蟲有害,於是不讓小朋友接觸昆蟲,令他們對昆蟲產生負面印象,我想改變這個現象。”這是採訪時,梁志文說的開場白,他目前在台大從事研究昆蟲的工作,志願是成為一位澳門昆蟲學家。

梁志文從小喜歡爬蟲動物,鍾情生物學,2013年在機緣巧合下考入台大昆蟲學系。昆蟲學是“冷門學科”,被問到擔心唸完後找不到相關工作?梁志文說:“我當時抱着貪玩的心態去讀,沒考慮太多,家人倒是有擔心過的,但我聽說有學長在政府部門也找到工作,所以說服了他們。”

升讀大一,梁志文開始學習描繪昆蟲的形態,並對牠們進行解剖和研究,了解其生物構造,他也逐漸愛上這“冷門學科”。暑假期間,他回澳申請到衛生局疾病防治研究中心當實習生,發現蚊的種類原來有很多,也燃起他研究昆蟲的興趣:“在學校時我收讀一門叫病媒昆蟲學的課程,猜想澳門人口密度高,蟲媒疾病傳播率也高,因此想到衛生局疾病防治研究中心那裡實習,了解一下真實情況。後來得知,澳門原來約有廿多種蚊,有些會傳染疾病,有些則不會,還會吃掉會傳染疾病的蚊,對我來說,這是很有趣的發現,為何我以前會忽略了這些重要的訊息?”

做學術研究要搵“對象”,梁志文翻閱有關澳門昆蟲的文獻時,發現螞蟻的資料記錄甚少。為了填補這學術上的“斷層”,他與好友在兩個月內展開了四十六次外出調查,結果找到約三十多種的螞蟻。

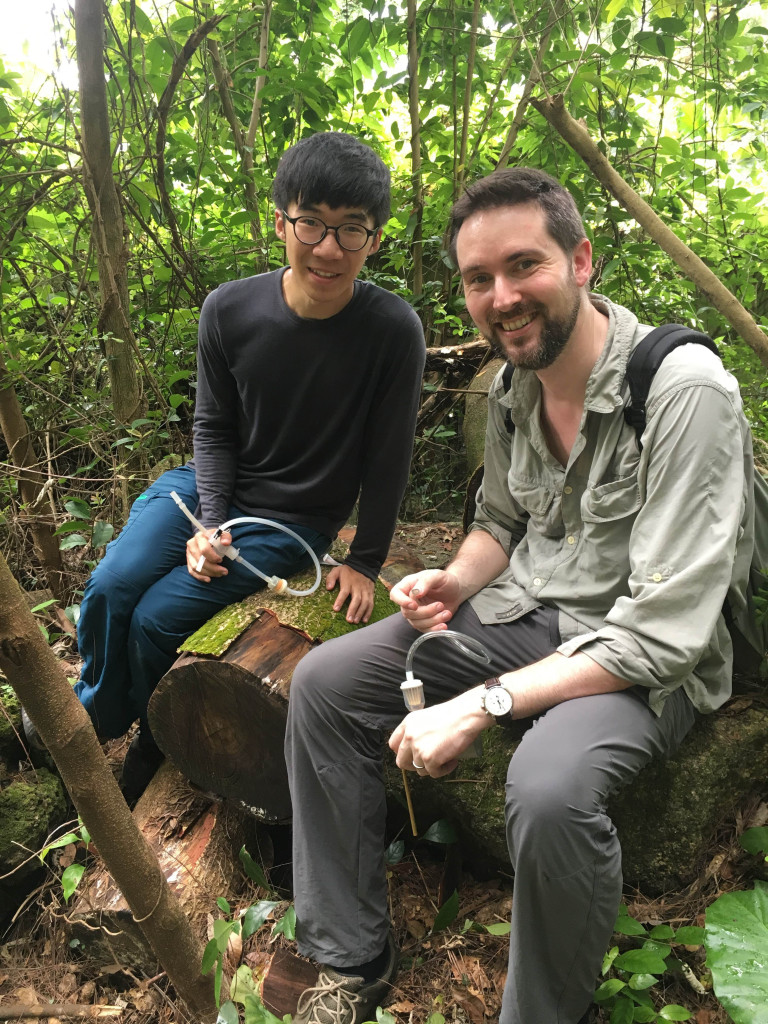

當時還是大一學生的梁志文,並不懂得分析螞蟻的樣本,他想向專家請教,於是聯絡上在香港大學研究生態學及生物多樣性學的管納德博士(Dr. Benoit Guénard )。管納德博士稱,據他所知,在香港發現的螞蟻約有一百七十多種,所以在澳門找到三十多種的螞蟻,並不算是可觀的數字,不過澳門人口密度如此高,螞蟻的品種卻這麼稀少(也反映出生物多樣性偏低),其實是個很重要的調查發現,值得再深入研究。

梁志文表示,最初採集螞蟻的方法效率不高,“那時沿着路邊,尋找螞蟻的路徑、巢穴,但有一些螞蟻會藏在土壤下的一至兩米裡,很難被發現。於是,管納德博士教我用‘吸蟲管’進行採集,利用這種工具,可將匿藏在地底的螞蟻吸到器皿裡。”隨着不斷進行調查,日子有功,他在澳門找到更多不同品種的螞蟻。

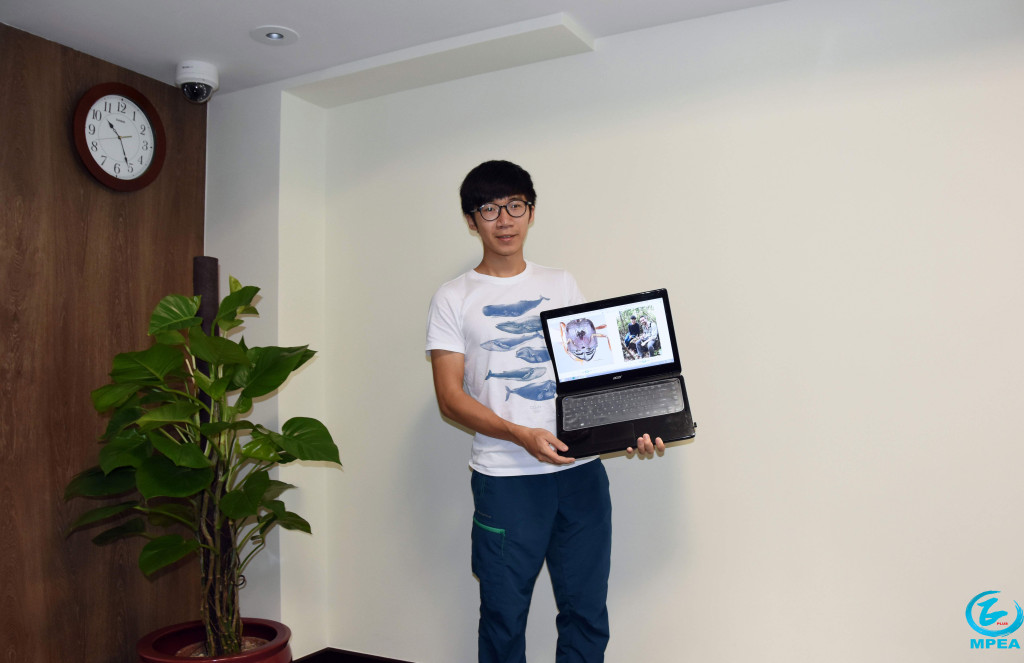

2015年,梁志文開始在學術期刊上發表關於昆蟲研究的論文,在昆蟲學的研究上不斷取得突破。今年,他的一篇題為“生存在大都市化的澳門螞蟻初步名單”的論文在國際期刊《Asian Myrmecology》刊出,其研究成果得到肯定。

此外,梁志文認為昆蟲是想像力的泉源,他舉例說,日本漫畫之神手塚治虫少年時期熱衷採集昆蟲、標本製作,這股對昆蟲的熱愛,對他日後的創作有很大的影響,在他的漫畫中常可發現昆蟲的身影,以及將昆蟲擬人化的精彩情節。

為了讓市民認識和了解昆蟲的特性和形態,梁志文在網上發起行山活動,組織市民一起登松山,他和同樣熱愛研究昆蟲的朋友擔任活動的導賞員。他說:“記得第一次舉辦活動,有不少家長都說有興趣,但礙於要管理人數,我們只能帶五組家庭成員上山,小朋友拿着放大鏡,跟在我們旁邊觀察昆蟲,他們對昆蟲充滿好奇心,而我們也會提醒他們,不是每種昆蟲都有害,有些昆蟲只吃樹葉,不咬人,和牠們互動時,要盡量避免弄傷牠們。樹木裡有大學問,例如一些已倒塌的樹木,我們會建議不要馬上送去堆田區,因為有些昆蟲會分解腐爛的木頭,令樹木恢復生機。此外,螢火蟲的幼蟲會藏匿在樹木的碎屑裡居住,如果將它們全面清除,幼蟲便無處棲身。”

梁志文又呼籲大家關注和保育以澳門命名的昆蟲,“目前以澳門命名的昆蟲有三種,包括澳門綠虎天牛、澳門舉腹蟻和澳門巨蚊。其中,澳門巨蚊是十分重要的益蟲,因為其成蟲不單不吸人血,其幼蟲更會吃掉傳播登革熱和日本腦炎的病媒蚊。另外,澳門舉腹蟻和澳門巨蚊都是澳門的‘特有種’,即是除了澳門外在其他地方沒有出現過,值得大家好好保育。”

談到未來發展,梁志文表示完成碩士學位後,希望回澳從事昆蟲教育的推廣工作,將自己所學到的知識傳授給年輕新一代,亦會繼續鑽研昆蟲學,朝成為澳門昆蟲學家的夢想進發。

.

人才發展委員會

人才發展委員會.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,微信號:macau-mpea,FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。

離開熟悉的城市,開展人生新的階段,似乎是不少人都有過經歷。現在於浙江大學修讀高分子材料與工程學系的李敏婷,回憶起高三畢業那年,依然記憶猶新,滔滔不絕地憶述當年送別一個個同學離澳的情境。

一向對化學十分感興趣的李敏婷,在高二那年參加一次北京清華大學的科普交流團時初次接觸分子材料,並在師姐的介紹下對這學科產生濃厚興趣,經過一年的選擇與考慮,在高三升大時決定報讀浙江大學的高分子材料與工程學系。

“因為我知道這個學系較冷門,而浙江大學在這個領域中較為不俗,所以當時我只報了浙江大學一間,對我而言,就是因為選了自己最感興趣的學科,所以並沒有給自己其他選擇的餘地。”眼前的李敏婷平靜、談吐斯文,但說到對學科的選擇,她露出堅定的神情。“我是幸運的,因為我選的是自己喜歡的學科,所以沒有給自己退路。”

位於浙江省杭州市的浙江大學距離澳門約一千四百公里,是全國高校中推行高分子材料學科較為全面、前尖的大學。一般的分子材料較看重物理理論,研究方面如改造金屬性能等。而高分子材料中,主要學習高聚物的相關知識,如塑膠,學科看重學生在有機化學、高分子化學的學習與認識。對於十八年沒有離開過澳門的李敏婷來說,這除了是人生的轉捩點,更是人生第一次真正離鄉別井的旅程。

李敏婷中學時所處的是一個十分團結、溫暖的高三班,回憶當時高三畢業後,有不少同學都在外地求學,班上同學相約好要一起送別,有的到關閘,有的到機場。李敏婷笑說,那是她去機場次數最多的一年。時間越近開學,離開的人便越多,送機的同學也越來越少。她說:“那時有同學走,我便搭巴士去機場送別,回想起來,那個暑假都幾忙!當時走了又一個,走了又一個,我便開始倒數着,有一種‘好像快到自己了’的感覺,便開始不想走,想留在澳門。有時也不禁問自己為甚麼要選一間那麼遠的大學,不可以經常回家。”

李敏婷內心陷入掙扎,除了捨不得一班同學外,當然也不願與家人分開。李媽媽工作忙碌,大部分時間都外出工作,母女間溝通的時間並不多,平日家人之間在情感表達上較為含蓄。前往浙江前夕,媽媽也會在飯桌上會聊一些很平常的話題,例如:“快要走了,收拾好行李了沒有啊?”

李敏婷說:“最深刻是有一次,媽媽一如以往的問着問着,突然說上一句:‘是不是一定要去那麼遠讀書呢?’當下我心裡便很清楚,她並不想我離家太遠,只是因為她尊重我的選擇。聽到這句話時,我便更捨不得離開。”

經常送機的李敏婷,在開學前夕,也“被送別”了。帶着萬般不捨的心情,她到了浙江大學。在開學後的那一個月裡,還在適應新環境的她每天都與家人、朋友聯絡,以紓解思鄉的小情緒。“那時我每天都跟與家人視訊,也會經常與舊同學聯絡,有時與朋友聊WeChat時都會說很想回到中學,為甚麼要升大學啊⋯⋯這些話!這種狀態也持續了一個月,也經常有回家的念頭。”但隨着課堂壓力日漸加重,李敏婷除了面對密集的課堂安排,也利用更多時間複習,以適應學習強度。

課堂外,浙江高校澳門學生聯合會(浙澳聯)經常會在節假日期間組織活動,讓不同年級、學系的澳門學生可以在“異鄉”結識“同鄉”。李敏婷平日也熱愛參與聯會活動,使她慢慢地習慣了在浙江的學習生活,思鄉之情漸漸減退。李敏婷說:“比較辛苦的是第一個月,然後慢慢地,生活裡被不同的事所填滿,心思更多地放到學習與生活當中,或許不是不想家,而是分了心!哈哈。”時間飛逝,李敏婷在暑假過後便升大學三年級,大學生捱已過了一半。

“當初要離開屋企去到那麼遠,掛住屋企係一定會有,但當我在浙江認識到新的朋友,也開始投入學習,這種感覺會隨着時間慢慢習慣。”浙江,見證了李敏婷第一次離開小城,第一次感受雪的溫度,這些回憶也成了她成長的見證。

.

.

~~~用力點讚 歡迎分享~~~

MPEA所有文章的原創內容歡迎轉載,但請註明出處,

“來自《澳門正能量協進會》,網站:http://mpea-plus.org/,

微信號:macau-mpea,

FACEBOOK:facebook.com/MACAUMPEA”,

並且不得對原始內容做任何修改,請尊重我們的勞動成果。