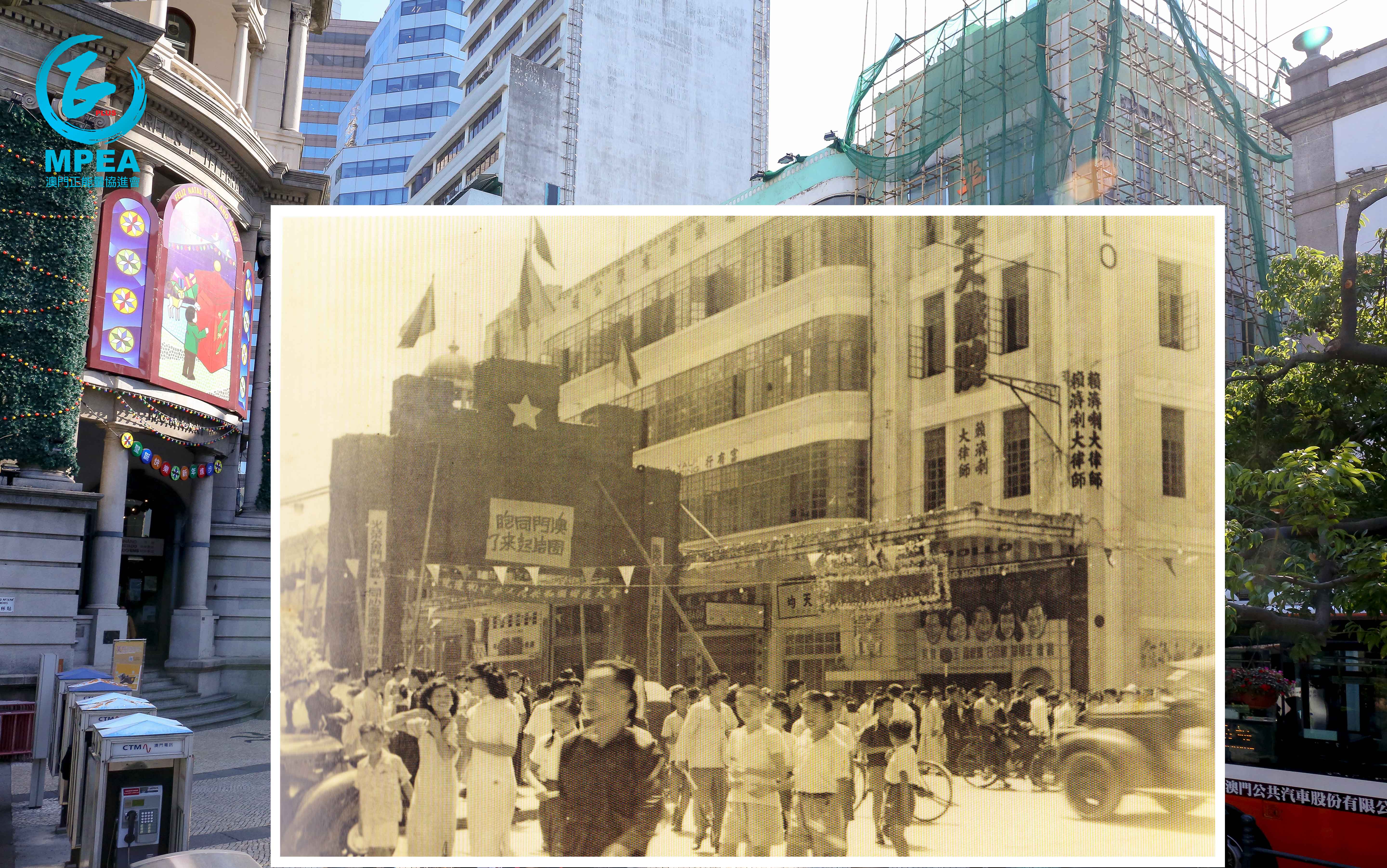

【城市記憶】平安戲院

1935年開業、1993年結業、位處當年澳門心臟地帶新馬路。原戲院格局很簡單,向街的大堂四平八正,進場時要穿過大堂末端的一列玻璃門。當時的戲院都不會用盡每一吋地方放椅子,反而盡量留空間疏導觀眾,走過玻璃門後並非立刻進場,而是一個比大堂還大的空間,右邊為登上樓座的樓梯,樓梯旁為洗手間,左邊則為左中右三道進入放映廳的門口。

平安戲院原址雖然仍在,但早已變成了以遊客為目標的時裝店。在城市規劃委員會會議討論中,文化局提出要求該地段不得增加高度及需保留立面等。

*資料來源:《瞬間五十年 – 澳門攝影學會紀實半世紀》、《澳門戲院誌》、《澳門日報》、《力報》